Im Rahmen meiner Arbeiten zu Pedagogical Plannern ist mir die Arbeit ‚An Instructional Media Selection Guide for Distance Learning – Implications for Blended Learning‘ von J. T. Holden und P. J.-L. Westfall untergekommen. Beide sind ehemalige Vorsitzende der United States Distance Learning Association. Zur Frage der Auswahl der passendsten Instruktionsmedien („the most appropriate media“, S. 40) in Bezug zu gewählten Lernzielen und Lehrstrategien orientieren sich die Autoren an den Dimensionen ‚Symmetrie‘ und Synchronizität‘.

Zur Symmetrie:

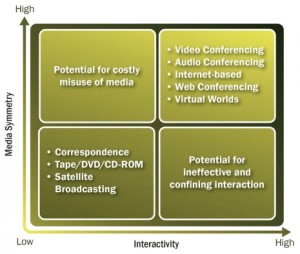

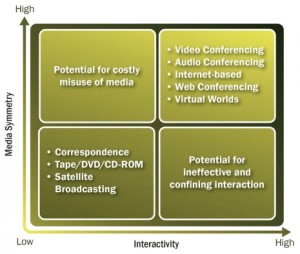

Asymmetrische Lernumgebungen bestehen nach Aussage der Autoren dann, wenn der Informationsfluss zwischen Lehrer und Schülern in erster Linie in eine Richtung verläuft über Vorlesungen, Texte, CBI etc. Symmetrische Lernumgebungen bestehen entsprechend, wenn der Informationsfluss in beide Richtungen verläuft bzw. zwischen Lernern und Lehrer verteilt ist, z.B. über Konferenzen, Kollaboration, Brainstorming. Mit der Notwendigkeit einer höheren Interaktivität steigt der Bedarf nach einer stärker symmetrischen Lernumgebung bzw. eines symmetrischen Übertragungssystems, und zwar unabhängig davon, ob die Instruktion synchron oder asynchron erfolgt. Als Beispiele für asymmetrische Instruktionsmedien werden u.a. DVD/CDROM/Satellitenübetragung genannt, als Beispiele für symmetrische Instruktionsmedien Video-/Audio-/Web-Conferencing/Virtuelle Welten. Die Empfehlung erschließt sich dann über das untere Diagramm, da bei Nutzung symmetrischer Instruktionsmedien für Arrangements mit nur geringer Interaktivität die Gefahr einer zu hohen Investition und bei Nutzung asymmetrischer Instruktionsmedien für Arrangements mit höherer Interaktivitätsanforderung die Gefahr der ineffektiven Interaktion besteht (vgl. S. 19f.).

aus: Holden, Westfall (2010). An Instructional Media Selection Guide for Distance Learning. S. 20

Zur Synchronizität:

Synchrone Lernumgebungen bzw. Instruktionsmedien ermöglichen zeitgleiche Kommunikationsprozesse zwischen Lehrern und Schülern während asynchrone Lernumgebungen zeitversetzte Kommunikationsprozesse ermöglichen. Die Autoren geben nun folgende Empfehlung: Asynchrone Medien sind eher passend, wenn eher niedere kognitive Prozessstufen (nach Bloom) angesprochen werden, synchrone Medien sind eher passend, wenn eher höhere kognitiver Prozessstufen angesprochen werden sollen (vgl. S. 40).

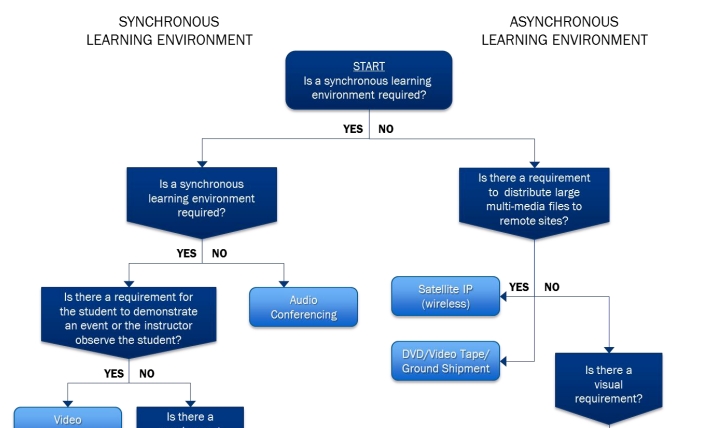

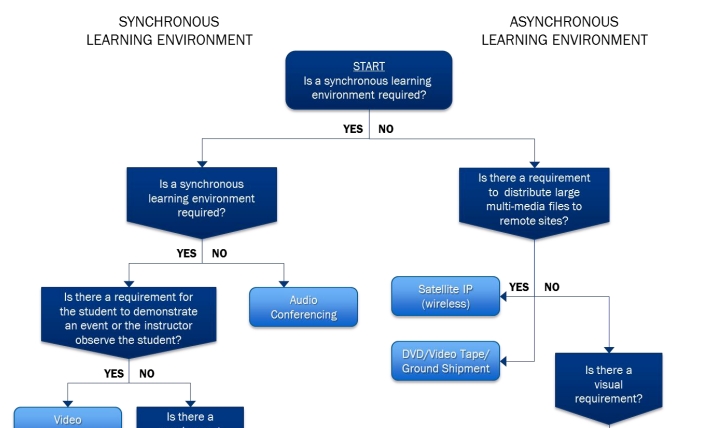

Abschließend findet sich ein Ablaufdiagramm (S. 50), in dem die Überlegungen als Entscheidungshilfe zusammengefasst sind. Die erste Entscheidungsebene betrifft die Synchronzitität der Lernumgebung (Ja, Nein), darauf folgend u.a. die Frage nach erforderlicher bzw. gewünschter Sinnesmodalität (visuell oder auditiv).

Holden, Westfall (2010): Distance Learning Instructional Media Selection Matrix, S. 50, Auszug

Immerhin muss man sich klar machen, dass der Entstehungskontext aus dem Distance-Learning und nicht dem E-Learning oder EdTech-Bereich entstammt. Dennoch halte ich diese Entscheidungshilfe aus heutiger Perspektive – auch für eine Distance Learning Perspektive – als wenig hilfreich. Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Dienste sind mitunter so kostengünstig erhältlich, dass ich nicht mehr eine Grundentscheidung zwischen asynchroner oder synchroner Lernumgebung treffen muss. Außerdem sind viele Werkzeuge verfügbar, die mittlerweile beide Kommunikationsformen unter einer Haube vereinen (wie z.B. bestimmte Lernplattformen oder eine Zusammenstellung frei verfügbarer Dienste und Werkzeuge). Auch mit der beschriebenen Symmetrie von Kommunikationsprozessen habe ich meine Verständnisschwierigkeiten. Wären nicht auch Kommunikationsprozesse, die in erster Linie unter Studierenden laufen und nur ein Minimum an Unterstützung / Coaching von der Lehrkraft erfordern, demgemäß asymmetrisch? Kann ich dann überhaupt stimmig bei einem hohen Grad an Symmetrie auf einen hohen Grad an Interaktivität und umgekehrt schließen? Und warum sollten nicht eher asynchron genutzte Medien wie Foren, ePortfolios, Weblogs etc. auch zur Aktivierung höherer kognitiver Prozessstufen genutzt werden können (z.B. in Form von Peer-Review, Disputationen, Reflexionseinträgen, Analysen, Bewertungen etc.), warum synchrone Medien nicht auch für reine Anwendungs- und Trainingskontexte? Was für mich zunächst vielversprechend klang , erscheint mir unstimmig und unzeitgemäß. Kurz: Kein Modell, das ich zur pädagogisch orientierten Entscheidungsfindung für die Nutzung von Instruktionsmedien empfehlen würde. Vielleicht habe ich den Kontext des Distance Learning aber auch nicht richtig verstanden…